L’amitié masculine que l’on qualifie volontiers de fraternité est un sujet largement abordé et développé en littérature comme au cinéma. Du Banquet de Platon à Stand by me, de Montaigne au Seigneur des anneaux, nous voyons comment l’amitié entre garçons peut au minimum élever l’âme et au maximum sauver tout simplement le monde des volontés hégémoniques de Sauron. Marcia Burnier nous propose dans son premier roman, Les Orageuses, de suivre cette fois un groupe d’amies soudées par un désir commun de vengeance.

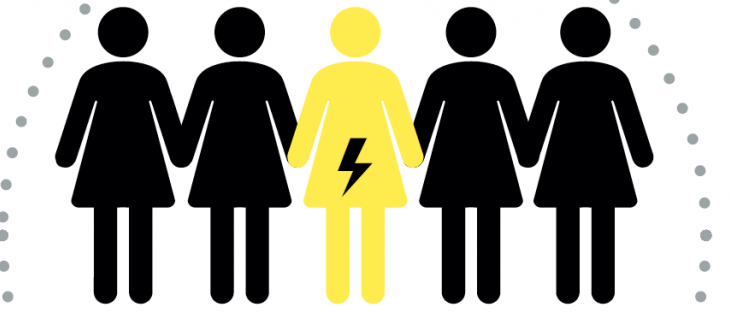

La sororité

Si ce groupe est composé de sept femmes, deux d’entre elles sortent du lot : Mia et Lucie. Le lecteur passe d’un point de vue à l’autre à chaque chapitre. Ce procédé est pertinent car il illustre en quoi toutes les femmes sont différentes et similaires à la fois (étonnant !). Voilà ce que pense par exemple Lucie de l’amitié féminine au début du récit :

« Déjà, elle n’aimait pas trop les filles. Tout au plus, elle pouvait coucher avec elles, mais elle s’en méfiait. Elle les trouvait trop fragiles, trop volubiles, elle s’entourait depuis des années de garçons qui ne lui demandaient pas de parler. »

Nous comprenons donc la difficulté qu’a Lucie à développer une véritable sororité. C’est au contact des autres filles et surtout des limites empathiques de son ami Flo que cette sororité devient envisageable. À l’inverse, Mia, dès le début du roman, considère ses amies comme une famille :

« Elle prend le temps de bien les regarder toutes, sorcières mes sœurs, ces vengeresses, pétroleuses, prêtresses, toutes un peu abîmées mais qui ont réussi à se rafistoler comme elles pouvaient. Elle a une bouffée d’amour avant la violence et elle les regarde comme si elle regardait sa famille, Nina, Lila, Inès, Leo et Louise. »

Le viol

Si cette sororité est possible, c’est parce qu’elles ont toutes subi un viol. Voilà la deuxième contribution de ce roman. Je croyais savoir ce qu’était un viol. La nuit, de la violence, une pénétration. En réalité, chaque femme de ce groupe a subi une agression sexuelle différente. Il y a différents degrés dans le viol. L’exemple de Lucie est à mentionner ici. Après avoir ramené un homme chez elle, elle décide au dernier moment de renoncer à l’acte ce que le garçon ignore (de bonne foi ou pas). Au matin, après son départ, elle ressent un poids en elle sans pouvoir « dire ce qui avait dérapé ».

« Elle s’était recouchée dans des draps propres puis relevée à seize heures, avait chialé pendant quinze minutes, puis s’était rallumé une cigarette, et elle s’était dit que ça ne devait pas être bien grave, que c’était pas comme dans les films, qu’en vrai elle avait sûrement dû aussi un peu merder, elle ne se rappelait pas vraiment avoir dit non »

S’il peut être difficile de considérer cela comme un viol, il faut admettre que ce cas très particulier prête à réflexion et pourrait encourager de plus amples discussions au sujet de la définition juridique du viol. Du reste, pousser à la réflexion est l’une des vertus cardinales de ce roman. Différents types de viol donc mais également différents types de violeurs de classes sociales diverses (mais jamais d’origines diverses, on y reviendra), ce qui vient casser également un potentiel cliché de l’agresseur. Nous assistons également aux dégâts psychologiques du viol et comment il bouleverse la vie sexuelle des victimes ainsi que leur confiance en soi. Mia, par exemple, « ne pouvait plus que jouir dans la honte, derrière son écran, seule chez elle, devant des films qui humilient toujours les mêmes filles ». Ce roman aborde donc la question du viol de manière fine et exhaustive et évite de tomber dans le cliché cinématographique du viol type Irréversible de Gaspar Noé.

Les dysfonctionnements de la Justice

Si cette sororité est nécessaire, c’est parce que le système judiciaire n’est pas efficace. Nous avons là un troisième sujet de société abordé par le roman. C’est par le biais de Mia que nous sommes introduits au monde de la Justice. Son but à elle est d’assister aux procès

« pour voir ce qui valait plus qu’un viol : le vol d’un paquet de riz, d’un parfum, la revente de 20 grammes d’herbe, l’outrage à un agent, les violences volontaires avec moins de sept jours d’ITT… »

Nous voyons comment le viol est banalisé et ignoré par la justice française. À travers l’exemple de Leo, nous voyons également à quel point la victime peut être traitée comme la coupable. Comment était-elle habillée ? Sort-elle souvent le soir ? A-t-elle des mœurs considérées comme « légères » ? Nous sommes témoins du manque de tact dont les enquêteurs peuvent faire preuve et comment malgré tout « elle l’aura quand même un peu cherché ». Partant de là, la narratrice dénonce une solidarité masculine hypothétique entre policiers, juges et violeurs.

Les expéditions punitives

Face à cette absence de justice, nos sept femmes décident de se la faire elles-mêmes. Elles vont donc rendre visite aux différents violeurs qui ont abusé d’un membre du groupe.

« On vous retrouvera. Chacun d’entre vous. On sonnera à vos portes, on viendra à votre travail, chez vos parents, même des années après, même lorsque vous nous aurez oubliées, on sera là et on vous détruira. »

Je dois admettre avoir été un peu déçu par ces séquences. Certes, plusieurs questionnements importants sont soulevés. Est-il légitime de se faire justice soi-même quand l’État ne la garantit pas ? En revanche, quelques limites sont à soulever. Les justicières mettent un point d’honneur à ne pas être violentes. Elles se contentent d’humilier le coupable et de vandaliser les lieux. Il est difficle de croire qu’une victime de viol se contenterait de cela si elle avait son bourreau à sa merci. Il manque ainsi un réel sentiment jubilatoire de justice. Cela est d’autant plus frustrant qu’elles ont pour objectif explicite de se passer des hommes dans leur vendetta :

« On leur raconte que les hommes peuvent les venger à leur place si elles ont de la valeur, qu’il faut qu’elles s’en remettent aux autorités, à leurs maris, à leur père, à leur meilleur ami, qu’elles déposent le poids de la violence chez un autre masculin pour que jamais elles ne puissent en être complices. »

Or, nous avons le sentiment que cette vengeance est finalement très (trop ?) féminine. Difficile donc de se passer de l’homme si l’on veut une vengeance complète. La veulent-elles ?, me direz-vous. Les fantasmes d’émasculation de Lucie montrent malgré tout que le désir de violence existe. Néanmoins, nous voyons que ces expéditions punitives leur permettent de faire le deuil et de se reconstruire psychologiquement. Punir le coupable soigne donc la victime.

Les limites du féminisme intersectionnel

Nous voilà arrivés à la principale critique que j’ai à faire à ce roman. J’ai été surpris de voir que, si les violeurs sont de toutes origines sociales (tatoueur, agent immobilier, cadre politique, …), si la narratrice ne se gêne pas de préciser la couleur de peau d’un accusé, nous ne croisons jamais un violeur, ou ne serait-ce qu’un harceleur, non-blanc. Cela est d’autant plus curieux que selon divers témoignages de Françaises habitant les métropoles[1], le harcèlement de rue est principalement dû à des hommes d’origine africaine. De plus, il y a dans le roman un Maghrébin du nom de Bilal qui sort avec Mia. Celui-ci est le seul homme du livre à ne jamais décevoir ni fauter. D’ailleurs, les quartiers fréquentés par les héroïnes (Aubervilliers, Montreuil, Château d’Eau, le 18e) ne sont pas en reste de Français issus de l’immigration. Ce qui veut dire que, selon l’auteure, tous les hommes sont potentiellement des violeurs (ce qui est d’autant plus vrai suite à la révélation finale #suspens) à condition qu’ils soient blancs. J’aurais souhaité plus de diversité dans le casting des méchants. Ce manque de représentation et d’inclusion des minorités me dépite. Faudrait-il en arriver aux quotas ethniques ? Évidemment, cela ferait mauvais genre de stigmatiser une communauté déjà opprimée. Cette lacune révèle un problème plus large intrinsèque au féminisme intersectionnel, à savoir l’incohérence. Quand on veut à la fois lutter contre la misogynie, le racisme, l’islamophobie et le capitalisme, on s’autocensure forcément dans la dénonciation des coupables et il ne nous reste comme cible possible que le fameux mâle blanc catholique. L’intersectionnalité empêche ainsi la justesse dans la lutte.Ce livre est court mais dense. Malheureusement, il évite soigneusement d’affronter une problématique qui n’est pas des moindres. Il est difficile de dire si l’auteure l’ignore de bonne foi ou par peur d’être marquée de l’anathème courant mais douloureux de racisme. Moi, je m’y risque. Après tout, je n’ai aucun livre à vendre, juste quelques crédits à valider. Étant optimiste et naïf, j’espère susciter des réflexions.

BURNIER Marcia, Les orageuses, Éditions Cambourakis, « Sorcières », Paris, 2020, 142 pages.

[1] Le collectif Némésis, Solveig Mineo, Marion,…