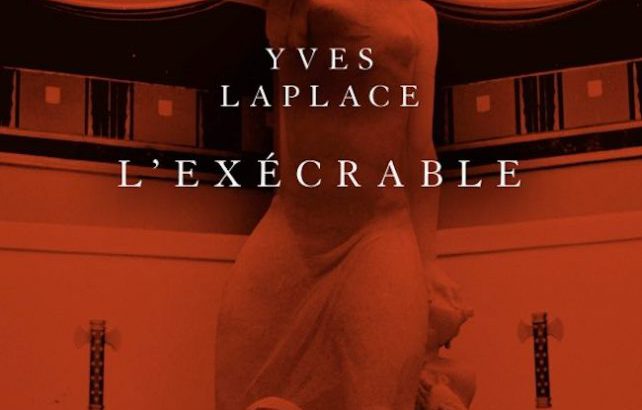

Après Plaine des Héros, Yves Laplace publie en 2020 un nouveau récit mêlant autobiographie et essai, où, sous une couverture rouge à la fois singulière et dérangeante, il tente de retrouver celui qu’il appelle « l’Exécrable ».

[…] j’annonce mon intention d’évoquer, à mon tour, l’aliénation verbale, dans un roman construit autour de Montandon. Ce projet devrait me conduire, par ailleurs, à aborder ou à interroger, en regard de l’actualité, le destin de notre génération, « notre destin » et donc notre jeunesse, y compris de manière très personnelle, et en remontant aux années du Grand-Sac…

Montandon ? Cela ne vous dit rien ? C’est pourtant celui que nous supposions, au premier abord, être le sujet central de cette œuvre. Cet anthropologue neuchâtelois qui, après avoir officié auprès du CICR durant la Guerre civile russe, s’en alla en France pour y devenir un des théoriciens du racialisme nazi, l’auteur vous le présentera par fragments au fil des chapitres. L’homme a été assassiné durant la Seconde Guerre mondiale, mais pour Laplace, son spectre demeure bien présent au XXIe siècle. Si la haine n’est plus incarnée par ce collaborateur originaire de Cortaillod, elle a su prendre d’autres visages que l’auteur tente de dévoiler : des formes variées qui prennent des êtres proches et des inconnus, qui brisent des destins, endeuillent, détruisent, estropient des existences. Drogues, djihadisme, suicide, etc. : tout ce qui incarne une haine des autres, du système, de soi, tout ce qui bouleverse des vies. Ces éléments peuplent un texte en quête de l’horreur humaine où l’Exécrable n’est qu’une figure à la fois vague et familière, entourée de personnages, de lieux et de souvenirs de toutes sortes.

Plus proche de l’essai que de la fiction, truffé de références littéraires, de citations de traités antisémites et de figures historiques souvent oubliées, le livre se veut une sorte d’enquête que tout un chacun ne peut prétendre manier aisément. Si certains seront captivés par le texte, d’autres lecteurs devront se munir de patience, éventuellement de la fameuse encyclopédie en ligne et peut-être même de volonté pour venir à bout des 345 pages qui composent ce texte sans être découragés. C’est que, si nous ne sommes pas familiers de l’Histoire et de la Littérature, que Duras est un nom vague enfoui dans notre mémoire ou qu’en entendant Cendrars, notre esprit hésite, l’ouvrage devient vite indigeste.

C’est ainsi que les allers-retours entre notre époque et celle de l’Occupation trébuchent parfois sur les années de jeunesse de l’auteur qu’il ne cesse de mettre en avant. Il faut parfois se munir de patience face à des lignes où le point se fait attendre, où les idées se superposent alors que leurs connecteurs logiques nous échappent. C’est ainsi que nous croisons Marguerite Duras avant de nous enfoncer dans la Seconde Guerre mondiale pour revenir subitement au XXIe siècle. Nazis, juifs, djihadistes, victimes, Saigon, Paris, ailleurs, partout, tout le monde et personne. Des noms, des lieux viennent et défilent avant de disparaitre, embrouillant les esprits.

La couverture montrant une statue sculptée sous l’Occupation et les quelques lignes de présentation nous permettraient d’imaginer un de ces longs romans historiques qu’on dévore en quelques heures, de ceux qu’on achète en prévision des vacances d’été ou pour combler l’ennui des weekends pluvieux. Il n’en est rien et une lecture peut-être trop rapide de la quatrième de couverture nous entrainerait à le croire. Quelque part entre la vie de l’auteur, les drames de notre époque et les références littéraires, l’Histoire se glisse et Montandon vient hanter l’écrivain. Un sentiment étrange s’ancre à la lecture de la première partie. Les vagues d’attentats djihadistes qu’a connues l’Occident, côte à côte avec l’anthropologie antisémite de Montandon, mises en parallèle comme des faits qui, au final, se feraient échos les uns des autres. Un certain déplaisir apparait et grandit jusqu’au malaise final. Peut-on comparer le nazisme et ses savants aux djihadistes ? Peut-on comparer l’antisémitisme, vieux démon des sociétés occidentales, à ce que prône l’E.I. ? Peut-on créer un parallèle entre la destruction systématique, industrialisée et programmée d’une population et le système de guérillas menées par des fanatisés ?

À côté de la violence, des parties du roman sont consacrées à des souvenirs d’enfance et de jeunesse. La marraine de l’auteur, Nadine, occupe une place importante dans ces retours vers l’âge tendre qu’il fait en pensée. Toutefois, la présence de certains de ces souvenirs ne fait qu’alourdir le texte, allongeant le roman dont on peut parfois attendre la fin. Quel rapport entre sa marraine et Montandon ? Il a sûrement été mentionné quelque part, mais l’enchevêtrement des noms et des places, de la fiction et du récit, du présent et du passé a laissé l’information se perdre dans une nébuleuse vague. La forme autobiographique du second « Acte de parole » pourrait sembler plus légère : ici les phrases sont courtes, mais les références multiples viennent à nouveau lester le contenu des pages. Montandon disparaît presque : l’auteur bâtit un chapitre à sa propre gloire en le parsemant des références avec lesquelles seuls ceux qui possèdent le bon capital culturel se sentiront en connivence. De même, les nombreuses mentions des personnages de son dernier roman, Plaine des héros, marquent une redondance : c’est à se demander s’il ne s’agirait pas d’une forme de publicité intempestive.

Au troisième « Acte de parole », enfin, nous retrouvons Montandon sur plusieurs pages. Les phrases s’enchaînent : sur l’anthropologue, sur Laplace, sur sa famille, sur Fabrice A., des « tu » et des « je » se succèdent, Genève, Pékin, la Russie, des lieux encore et des noms. En écrivant l’histoire de ceux qui font le Mal, leur sert-on d’avocat, se questionne Laplace. Réponse : « Négatif ». Retour soudain au quotidien de l’auteur, à ses souvenirs : la mort de sa mère, les mots de cette dernière et, subitement, un paragraphe sur une peine de blasphème au Pakistan. Tout est lié et pourtant la cohérence est difficile à repérer, à retrouver, si notre esprit se distrait trop longtemps de sa lecture.

L’œuvre mêle tout, ne nous laisse pas de répit. Les chapitres défilent, courts, mais l’impression qu’on tente d’étirer au mieux une idée pour combler les espaces vides se renforce. Des pages se succèdent sur un ami d’enfance diplômé de linguistique quand soudain, un astérisque apparaît, et sans rapport aucun, un paragraphe sur la maison de Lénine à Carouge se déroule pour arriver à une conclusion vide : « Contrairement à Wladimir, Montandon n’ignorait rien des plantes médicinales. Il savait que la baie comestible de l’alkékenge s’appelait cerise de juif – outre son surnom d’amour-en-cage ». Pourquoi ? Quel intérêt ? L’auteur présente au lecteur un savoir qui ne sert qu’à justifier une thématique que le seul premier chapitre aurait suffi à couvrir. L’existence de l’anthropologue neuchâtelois est rabâchée, répétée, réitérée à chaque occasion, au point que cela devient banal, ennuyant même.

Pour conclure ? Eh bien pour conclure, nous pourrions avancer que ce livre est un conglomérat d’idées, fait de violence, de références, d’écriture du soi et d’écriture de l’Humain, de souvenirs parfois amers, parfois nostalgiques. Nous pourrions dire également que si tout ne nous a pas séduit, il reste que Laplace a su trouver, çà et là, des phrases accrocheuses ou des réflexions laissant songeur. Aussi, si le livre n’a pas convaincu la personne qui écrit ce compte-rendu, peut-être attirera-t-il d’autres lecteurs qui, intrigués, se laisseront happer par un ou plusieurs aspects de ce texte.

Yves Laplace, « L’Exécrable » Paris, Fayard, 2020, 352 pages, 33 CHF.